|

トップページ > 白内障の原因について

− マスコミが報道した「ルテイン」 −

【 わかさ 2001.12より抜粋 】

ルテインをよく食べる人は、

白内障になる率が5割も少ないと調査でわかった |

|

水晶体の酸化が白内障の原因 水晶体の酸化が白内障の原因

白内障は、「しろそこひ」ともいわれ、昔から多くの人が患ってきた目の病気です。目をレンズにたとえると、レンズの働きをしているのが水晶体です。白内障は、この水晶体が白く濁ってくる病気です。

白内障には、加齢(年を取ること)に伴って起こる老人性白内障のほか、糖尿病が原因になるもの、外傷によって引き起こされるものなどの種類があります。中でも最も多いのが、老人性白内障で、白内障といえばこのタイプを指すほどです。

かつては、老人性白内障は40代で10〜20%、50代で50%というように、年齢を重ねるとともに増加し、90代では90%の人が、白内障になるといわれています。

ところが、お年寄りの病気と考えられていた白内障が、最近では若年化が進む傾向にあり、30代で白内障になる人も、年々増えています。

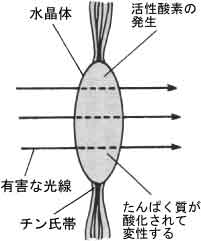

白内障で水晶体が白く濁るのは、主として水晶体に含まれるたんぱく質が酸化されることが原因で起こると考えられます。そのほとんどがクリスタリンと呼ばれるもので、酸化されることによってその成分が変性し透明な水晶体が濁ることで、ものが鮮明に見えなくなっていくのです。

白内障は、水晶体の周辺部から濁りはじめるので、初期には自覚症状のない場合がほとんどです。しかし、症状が進行すると、ものがぼんやりとしか見えなくなって目がかすむようになり、また、水晶体が乱反射を起こすため、光をまぶしく感じるようになります。

さらに進行すると、視界全体にモヤがかかったり、ものが二重に見えるようになったりして視力が極度に低下します。

水晶体の酸化を引き起こす大きな原因となっているのが、活性酸素(酸化作用の強い酸素)です。

| 白内障の起こるしくみ |

|

現代人の生活は、野菜の摂取が少なく肉食に偏った食事や、加工食品に多量に含まれる食品添加物の影響、あるいは日光に含まれる紫外線の増加といった環境の悪化などで、体内での活性酸素の発生が増える傾向にあります。

本来、お年寄りに特有の病気と考えられていた白内障が、すでに30代から始まるようになったのは、この増え続ける活性酸素の影響が大きいと考えられます。

白内障を防ぐルテイン 白内障を防ぐルテイン

活性酸素の害を強力に抑えて、水晶体の酸化を防ぐのが、緑黄色野菜などに含まれるカロチノイド(植物に多い色素成分)の一種であるルテインです。

ルテインが白内障を防ぐことに関して、1992年にハーバード大学のスーザン・ハンキンソン博士が発表した、興味深いデータがあります。

ハンキンソン博士とその研究グループは、約500人の看護婦を対象に、1つのグループにはホウレンソウを週に5皿ずつ、もう1つのグループには、ニンジン、冬カボチャ、サツマイモを週に5皿ずつそれぞれとってもらい、8年間続けて観察しました。

その結果、ホウレンソウをとったグループでは、白内障の発生率が、同年代の人の平均的な発生率に比べて、約5割も低いことがわかったのです。一方、ニンジン、冬カボチャ、サツマイモをとったグループでは、平均的な白内障の発生率との差は見られませんでした。

ホウレンソウ、ニンジン、冬カボチャ、サツマイモは、いずれも緑黄色野菜の代表です。ところが、同じ緑黄色野菜でありながら、ホウレンソウだけに白内障を抑える優れた効果のあることがわかったのです。

ホウレンソウとほかの緑黄色野菜との違いは、ホウレンソウにはカロチノイドの中でも、ルテインが大量に含まれているのに対して、ニンジン、冬カボチャ、サツマイモには、β−カロチン(体内でビタミンAに変わる)が多いものの、ルテインの含有量は少ないという点です。

つまり、この調査によって、ルテインこそが白内障を防ぐ特効成分であることが実証されたのです。

ルテインはもともと、私たちの体内にもある成分で、ルテインと性質がほぼ同じであるゼアキサンチンというカロチノイドとともに、特に目の水晶体と網膜に多く含まれていることがわかっています。

そして、水晶体や網膜の酸化を防いでいますが、偏食や加齢によって体内で蓄えられる量が減ってしまいます。そこで食品から努めて摂取することが大切なのです。

ルテインはホウレンソウのほかブロッコリーや芽キャベツなどにも豊富に含まれています。また最近は、マリーゴールドの花弁から抽出したルテインの栄養補助食品も市販されているので、効率的に利用するといいでしょう。

|